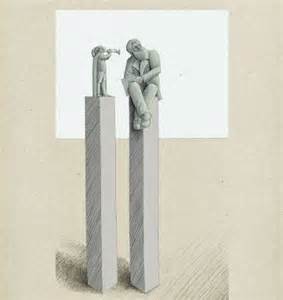

N’eût été la belle et inattendue initiative de Baldenheim de consacrer à son enfant le plus illustre, Victor Nessler, une statue, qui parlerait aujourd’hui de celui-ci, jadis, c’est-à-dire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, compositeur musical de talent, célébré de son vivant et oublié depuis lors ? Ce n’est pas rien que d’édifier une statue aujourd’hui. Ce qui fut autrefois un signe naturel de distinction et de reconnaissance est devenu rare sinon suspect. Il faut aller dans quelques dictatures éparpillées dans le monde pour en trouver l’usage.

N’eût été la belle et inattendue initiative de Baldenheim de consacrer à son enfant le plus illustre, Victor Nessler, une statue, qui parlerait aujourd’hui de celui-ci, jadis, c’est-à-dire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, compositeur musical de talent, célébré de son vivant et oublié depuis lors ? Ce n’est pas rien que d’édifier une statue aujourd’hui. Ce qui fut autrefois un signe naturel de distinction et de reconnaissance est devenu rare sinon suspect. Il faut aller dans quelques dictatures éparpillées dans le monde pour en trouver l’usage.

Mais le fait est -regardez autour de vous- qu’on érige de moins en moins de statues. Demandez aux statuaires, tous surpris qu’on vienne les solliciter pour cette pratique d’un autre âge. Aux gloires contemporaines, on donne plutôt quelques médailles, un nom de rue, voire de place ou d’édifice. Si vous tombez en disgrâce, on remplacera la plaque et le tour est joué. Économie de temps, économie de moyens !

Honneur donc à Baldenheim d’avoir osé revenir à une pratique ancestrale qui exprime à la fois la gratitude et l’admiration pour la personne représentée et célèbre le talent de l’artiste choisi. Si l’image est à la hauteur du modèle, voilà le succès de l’un et de l’autre assuré. Point de Liberté sans Bartholdi, point de Bartholdi sans la Liberté

Une enfance musicale à Baldenheim puis à Barr

Gloire aussi à Baldenheim de ne pas avoir oublié Victor Ernest Nessler qui lui dut l’oublier bien vite,s’en est-il seulement souvenu ? Il s’est contenté d’y naître, le 29 janvier 1841, au presbytère protestant plus précisément, et il quitta la localité à l’âge de sept ans, son père, pasteur, étant muté à Barr. Mais, ce n’est pas aux parents et donc éducateurs, nombreux dans la salle, que j’apprendrai combien déterminantes et formatrices pour l’avenir sont les années de prime jeunesse. Prenez pour exemple le grand poète que fut Jean-Paul de Dadelsen (1913-1957), qui jamais n’oublia les années passées à Muttersholtz et dans le Ried environnant. Il ne faut jamais sous-estimer le génie des lieux, le genius loci, et nous nous garderons bien de fixer des limites à son action créatrice et protectrice. C’est à Baldenheim qu’il montra, à peine âgé de quatre ans, des dons particuliers pour la musique, jouant au piano » sans avoir reçu d’autres leçons que celles que lui donnaient son instinct musical et le modèle fourni par sa sœur étudiant le piano » (Camille Schneider, 1970, p.166).

Victor est né au presbytère protestant de Baldenheim, bâtisse alors déjà vénérable mais toujours solide dont la construction remontait à 1684. Il est le 5e enfant du pasteur Charles Ferdinand Nessler et de son épouse Wilhelmine (Mina) Kampmann). Les deux familles sont issues de familles de pasteurs depuis quelques générations. Le père, originaire de Gumbrechtshoffen dans le nord de l’Alsace sera successivement pasteur de Baldenheim, Barr puis Durstel, la mère est fille de pasteur, descendante d’un pasteur piétiste qui officiait à Bischwiller. Le jeune Victor est baptisé cinq jours après sa naissance, le 3 février, par le pasteur Keller de Muttersholtz ; Charles Kuss, juge de paix, est son parrain et Victoire Kastler, sa marraine.

Un baptême protestant donc dans un village qui l’est majoritairement. La Réforme fut introduite en 1576 dans cette possession wurtembergeoise, tenue en fief par la famille des Ratsamhausen. Au moment où naît Victor Nessler, le simultaneum, introduit au XVIIIe siècle, est toujours en vigueur. La paix religieuse y est fragile. L’exercice simultané des deux cultes est une source permanente de conflits. Des affrontements violents ont même lieu en 1843, du temps où le père de Victor, Charles Ferdinand (1801-1883) officiait à Baldenheim. Ce n’est que peu de temps avant la dernière guerre que la communauté catholique locale eut son église, dédiée à saint Louis.

Les amateurs de généalogie ne seront pas insensibles au fait que Victor Nessler est, du côté de sa mère, cousin au 10e degré de Ludwig van Beethoven et descendant, à la douzième génération, de l’illustre humaniste Sébastien Brant, auteur à la fin du XVe siècle, en 1494, de la très célèbre Nef des fous, le Narrenschiff.

Il a 7 ans à peine quand il quitte Baldenheim pour Barr où son père vient de prendre ses fonctions de pasteur. Toujours aussi passionné de musique. Il reçoit ses premières leçons de piano de l’organiste des lieux, Wenning. Il progresse vite, il passe pour un petit prodige que Strasbourg vient solliciter pour organiser des concerts, ce que son père refuse catégoriquement. Trop jeune et tout à fait inapproprié : son père le destine au ministère pastoral, une tradition familiale.

Premiers succès strasbourgeois

En 1854, Victor entre en 3e littéraire au gymnase protestant de Strasbourg. Un lycée prestigieux de la place qui continue de former les élites protestantes et notamment ceux qui se destinent à la voie pastorale. Il y passe son bac et s’inscrit, en 1861, à la Faculté de Théologie. Le chemin semble tracé. Il habite tout à côté de Saint-Thomas sur la place éponyme. La chambre est modeste mais propice à s’adonner à sa passion, voire à la méditation. Elle dispose d’un piano droit. « La fenêtre unique donnait sur un jardinet, la vigne vierge qui l’encadrait la faisait ressembler à un cloître. » (Camille Schneider, 1970, 166)

Il y reçoit ses amis, les jeunes Schuré, Fébvrel et Schneegans, les deux premiers taquinent la plume, Nessler les met en musique. Sous l’œil bienveillant et complice de leur propriétaire, Madame Wild, qu’ils appellent tante Wild. Edouard Schuré, qui a le même âge que lui, y compose la plupart de ses « chants de la montagne ». Nessler met en musique les psaumes 125, 126 et 137. Ils sont exécutés par le Sternenkränzel, la chorale de Théophile Stern dont Nessler, qui en outre dispose d’une belle voix de baryton, est un membre actif. Le psaume musical 137, Sur les bords des fleuves de Babylone, est joué en 1862 au Temple Neuf et rapporte la somme de 700 francs que Nessler, aussi généreux que pourtant démuni, envoie à la ville de Barr pour ses pauvres.

Le troisième larron, Edmond Febvrel écrit le livret de l’opéra Fleurette (histoire de l’amour malheureux entre Henri IV et la fille de son jardinier qui mit fin à ses jours en se jetant dans l’étang de Garennes). Nessler le met en musique. L’œuvre est même représentée au théâtre municipal de Strasbourg, le 15 mars 1864. Le succès est immédiat, mais il est encombrant. Peu compatible avec le sacerdoce auquel se destinent les jeunes hommes. La faculté de théologie voit toute cette agitation musicale d’un mauvais œil, elle détourne ses étudiants de leur véritable objectif. Elle ne saurait tolérer que la musique l’emportât sur la théologie. Qu’elle la serve tout au plus, c’est déjà suffisant. La petite équipe ne cède pas. La majorité interrompt ses études de théologie. Edmond Fébvrel ira enseigner au collège de Bouxwiller. Nessler s’en ira parfaire son éducation musicale à Leipzig, non sans avoir accompagné son ami Schuré dans un long voyage le long du Rhin pour étudier, à sa source même, et à l’exemple de Herder et de Goethe, la chanson populaire, le Lied allemand.

Ils sont amis proches, ils le seront encore davantage quand Edouard Schuré deviendra son beau-frère, épousant en 1866, Mathilde, la sœur aînée de Victor. C’est Schuré qui nous dresse ce beau portrait de Nessler du temps de leur complicité strasbourgeoise.

« C’était un garçon énergique, d’apparence rude, d’une indépendance sauvage, au fond d’une extrême sensibilité. Quand il improvisait au piano, avec ses cheveux bruns bouclés et ses yeux bleu foncé, des yeux de dompteur d’un éclat magnétique, alors ce paysan du Danube devenait beau. Il semblait vraiment inspiré, quand ses mains tiraient en se jouant des torrents d’harmonie du clavier d’ivoire et qu’il joignait sa belle voix de baryton. Que ce fussent des chansons populaires ou des lieds de sa composition, sous le fluide électrique enveloppant qui s’échappait de toute sa personne, les jeunes filles et les femmes mariées tombaient amoureuses de lui. Il fit, à Strasbourg, plus d’une passion en donnant des leçons de musique. Je le rencontrai un jour dans une petite société, où il fit entendre de ses compositions après avoir fait tourbillonner un groupe de jeunes filles, en leur jouant des valses d’un mouvement accéléré. Je fus étonné de cette inspiration spontanée, de cette puissance primesautière d’expression et de cette action magnétique immédiate sur les autres. C’étaient des dons que je n’avais pas, mais loin de les envier, j’étais heureux de les rencontrer chez un autre et de les saluer à cœur joie. Je devins sur le champ l’ami intime de ce compositeur plein de développement (Edouard Schuré, le rêve d’une vie, Paris 1928) ».

En route pour Leipzig

Leur complicité est réelle, ils s’étonnent l’un l’autre, ils se surprennent. Schuré écrivant à sa fiancée Mathilde n’est pas avare de confidences. Il relate avec force détails leur escapade sur le Rhin, les soirées musicales chez Frau Naumann à Bonn, les réticences de cette dernière à l’art de Nessler, la capitulation qui s’ensuivit quand elle s’écria Prachtvoll ! à son exécution du psaume 137, assurément le psaume préféré de Victor, en un mot « la victoire du génie naturel sur les préjugés de l’éducation et de l’école » pour citer exactement Edouard Schuré.

Prolongeons encore un peu avec les lettres de ce dernier « Notre plus ravissante promenade a été celle de Bad Godesberg. Les paisibles villages ont un charme de paix et d’innocence qui pénètre. Si vous aviez été avec nous comme vous auriez joui ! Victor, enfin a compris la beauté des bords du Rhin qu’il ne voulait pas admettre d’abord. Les Volkslieder chantés le dimanche pour les jeunes paysannes ont achevé l’enchantement. C’était vraiment beau à voir le véritable artiste captivé par les simples mélodies du peuple et se retrouver tout entier dans cette musique. »

Que retenir de tout cela ? Quelques premières indications d’un garçon doué qui se métamorphose devant un piano, qui aime séduire et divertir composer des lieds et jouer de la valse, soit une forme de légèreté qui va butiner du côté des chansons populaires avant de se muer parfois en quelque chose de plus grave qui le fait illustrer des psaumes, traces à jamais profonde d’une éducation protestante et d’une filiation pastorale.

Il ne doit pas être totalement perdu à Leipzig qu’il a choisi parce que la ville est férue de musique qu’on joue beaucoup et qu’on enseigne davantage encore. Il est là pour apprendre et pour travailler. Avec la bénédiction tardive d’un père qui se doute bien que Victor ne sera jamais pasteur. Au moment de son départ, il a vis-à-vis de son fils cette formule aussi tendre que vacharde qui vaut cependant consentement : « Victor, si tu ne réussis pas, tu seras simple organiste dans l’église où tu aurais pu monter sur chaire. »

A Leipzig donc depuis 1864, à Leipzig qu’on appelle aussi Le petit Paris. Intéressant, car nous sommes toujours sous l’Empire de Napoléon III en France d’où vient Nessler et dans l’inconsciente et peut être à ce moment chimérique idée d’une unité allemande qui n’existait pas, dont on rêvait peut-être mais pas nécessairement dans l’espoir concret de le vivre un jour. Personne alors ne pouvait imaginer que sept ans après ce serait fait, et à Versailles, en outre !

Doublement intéressant pour nous autres Alsaciens que de constater qu’on pouvait, dans une Alsace française depuis deux siècles, parfaire ses études artistiques aussi bien à Paris qu’à Leipzig bien avant le désastre de Sedan. Cela en dit long sur les flux culturels, la permanence de certains liens, les circuits de formation, la réputation des maîtres, la soif d’apprendre des élèves alsaciens qui savent faire la part des choses et connaissent la géographie des lieux artistiques. L’ouest pour les arts de la peinture, l’est pour l’art musical. Il y a des réputations durables.

A retenir donc que Victor Nessler alla faire ses études en Allemagne en tant que citoyen français, en pleine conscience, parce que l’enseignement était de qualité et qu’on y trimait… à l’allemande. Il habite une petite chambre de la Schützenstrasse, dispose d’un vieux piano pour faire ses gammes, se perfectionne auprès d’éminents professeurs dont les noms ne disent plus rien ou si peu à personne comme Moritz Hauptmann, Edouard Bernsdorf, et de quelques chefs d’orchestre ou compositeurs à la notoriété guère plus assurée, Karl Reineke ou Ignaz Moscheles. Encore que Reinecke, formé par Mensdelsohn et Schumann disposait alors d’une notoriété reconnue. Il est le directeur du Conservatoire de Leipzig qui accueille Nessler et l’histoire de la musique lui reconnait un indéniable mérite dans le dévelopemment, la promotion et l’esthétique de la mise en musique des Lieders .

Nessler est dur à la tâche, il besogne, il accumule. Il énumère dans une lettre à sa sœur Mathilde, peu de temps après son arrivée, tout ce qu’il a déjà composé depuis qu’il est à Leipzig : 15 chœurs d’homme, trois Lieds et un quatuor. On ne peut pas dire qu’il roule sur l’or, les premières années furent financièrement dures, il tire le diable par la queue, plus étudiant ou artiste sans le sou que musicien installé. Il a du mal à s’acclimater. Leipzig, ce n’est pas Strasbourg, qui serait presque méridionale comparée à elle, et l’Alsace, terre rhénane, c’est quand même autre chose que la lointaine et froide Saxe. Il y retourne de temps en temps et une fois même pour se marier et épouser sa fiancée depuis onze ans, Marie Marguerite Julie Ehrmann, une demoiselle strasbourgeoise, le 27 mai 1872. C’est le soutien financier de son ami Schuré, devenu six ans auparavant son beau-frère qui lui permet d’envisager de fonder une famille.

Edouard Schuré

Edouard Schuré, l’ami à la fois proche et lointain et pourtant tellement déterminant dans l’évolution de Victor Nessler. Il a fait, lui aussi son chemin depuis leur escapade rhénane. Quand il était élève comme Nessler au gymnase de Strasbourg, Albert Grün, un de ses professeurs, réfugié politique allemand, l’a initié à la littérature allemande et à la philosophie de Hegel. Il est le type même de l’intellectuel alsacien, une espèce en réalité rare, qui possède déjà avant 1870 une double culture.

Esprit ouvert, d’une curiosité universelle, il assiste le 10 juin 1865 à la première représentation de Tristan et Isolde à l’opéra de Munich. C’est un choc. Le voilà wagnerien. Passionnément ! Il fait la connaissance du compositeur qui a alors 52 ans. Ils vont se revoir souvent et entretenir une riche correspondance longtemps amicale. Il s’établit à Berlin, y fréquente assidûment les salons littéraires avant de changer radicalement d’horizon et de s’installer, en 1866, avec sa jeune femme à Paris. Il publie, dans la capitale française, son Histoire du Lied, fréquente les milieux littéraires parisiens, papillonne dans les salons de la comtesse d’Agoult, rencontre quelques personnalités qui comptent : Ernest Renan, Jules Michelet, Hippolyte Taine et Jules Ferry.

En 1869, dans la Revue des deux Mondes, il publie un article fondateur sur Wagner, à l’origine de la découverte et de l’engouement du wagnerisme en France. La guerre franco-allemande de 1870 n’interrompt pas immédiatement la relation entre les deux hommes même si Schuré se montre souvent agacé par la virulence anti-française de Wagner. En 1875, il publie l’Histoire du drame musical où il analyse chaque drame wagnérien. Schuré admire l’œuvre grandiose de Wagner et son caractère universel. Mais il supporte de moins en moins son chauvinisme prussien, sa haine de la France, son nationalisme outrancier. En 1876, il rencontre Wagner pour la dernière fois à Bayreuth et n’y retournera plus, s’éloignant définitivement d’un homme dont il aura préféré l’œuvre à la personnalité. Il écrit dans une lettre : « Wagner, qui avec son génie colossal a tous les défauts des Allemands au centuple degré, plus les siens qui sont légion, Wagner qui est insolent comme un manant, vindicatif comme une harpie et méchant comme un démon, avait déjà tout fait pour se rendre impossible en France »

Mais cet homme de passion qui n’oubliera jamais Wagner connaîtra une passion plus exclusive encore quand il rencontre en 1871, Marguerite Albana Mignaty, grecque originaire de Corfou, qui dirige un salon littéraire à Florence « Par une attraction magnétique instantanée le coup de foudre était sur nous. » écrit-il, subjugué. Cette passion ravageuse changea totalement Schuré et ne s’acheva qu’à la mort de Marguerite en 1887. Sans Marguerite, belle, intuitive, dominatrice, grecque d’origine à l’éducation anglaise enrichie par une expérience indienne qui l’ouvrit à l’ésotérisme, Schuré n’aurait pas écrit, en 1887, Les grands initiés, Esquisse de l’histoire secrète des religions Rama, Krischna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus, son œuvre majeure, livre qu’il dédicaça à sa mémoire.

Cet emballement l’éloigna de son épouse, la sœur de Victor Nessler et par voie de conséquence de Victor également. Mais il lui avait transmis l’amour de Wagner. En avril 1871, quand ils s’écrivaient encore beaucoup, Victor Nessler avait, dans une lettre à son ami Schuré dit toute l’admiration qu’il portait à Wagner qu’il avait vu répéter. Comme Schuré naguère, Nessler est séduit. Il l’a vu diriger, il l’a entendu parler. C’était un samedi à midi : « Je n’ai pas quitté Wagner des yeux un seul instant et toujours je songeais à Lohengrin, Rienzi, Meistersinger et Tannhäuser. Jamais la vue d’un homme ne m’a tant remué. Il n’est pas grand Wagner, mais sa tête est superbe… »

Premiers succès

A Leipzig, Nessler progresse laborieusement. Il compose toujours et encore. Son opéra romantique, Dornröschens Brautfahrt (Voyage de noce de la belle au Bois dormant), en 1868, tout comme son opérette Alexanderstag sont des échecs. Il lui faut travailler plus, étudier davantage la composition dramatique. Il va grimper lentement les échelons de la réussite professionnelle avant de pouvoir envisager la consécration artistique. Il est d’abord nommé au poste de directeur des choeurs et de second chef d’orchestre au théâtre municipal de Leipzig en 1871. Il prend, en 1879, la direction de l’orchestre du Carola Theater, un théâtre d’opérette privé et, en 1880, celle du Leipziger Sängerbund, composé de huit chorales différentes.

Le compositeur qu’il entend rester après avoir mille fois sur le métier remis l’ouvrage, perce subitement en 1879 avec l’opéra populaire : « Der Rattenfänger von Hameln » dont le livret avait tout d’abord été écrit en français sous le titre « Hans, le joueur de flûte » pour être joué sur une scène parisienne. On y trouve les valeurs spirituelles et primesautières qui caractérisent la chanson populaire et la légende. Le succès est au rendez-vous. La ville de Hameln le nomme citoyen d’honneur en même temps que le compositeur Julius Wolff. Le lendemain, il écrit à sa sœur Mathilde : « Nos parents ne s’intéressent plus, je le sais à mes dons de compositeur, je les comprends mais s’ils ont encore un instant de loisir pour penser à moi, lis-leur les deux extraits de presse sur mon succès à Hameln et à Rotterdam. » Il y a des blessures qui ont du mal à cicatriser…

Sa composition suivante, Otto der Schütz, un opéra-comique qui date de 1881 est mal accueillie. Quand elle fut présentée aux Strasbourgeois, trois ans plus tard, elle ne convainquit personne. Les critiques furent unanimement hostiles et en profitèrent pour exécuter l’auteur et l’œuvre par un peu aimable jeu de mots qui transforma Otto der Schütz (Othon le chasseur) en un pathétique O toter Schütz (Oh, le chasseur mort).

Le triomphe du Trompeter von Säckingen

Et voilà qu’en 1884 avec der Trompeter von Säkkingen, – il est créé le 4 mai 1884 à Leipzig- Nessler atteint une gloire subite qui dépasse l’entendement. Cette œuvre composée sur un livret de Rudolf Bunge d’après un roman en vers, paru en 1854, de l’écrivain Viktor von Scheffel fait sensation. Elle éclipse tous les autres succès de l’époque. A Leipzig, le public afflue en nombre pour assister aux représentations. Grâce aux recettes du Trompeter, le théâtre local connait une santé financière unique dans son histoire, le compositeur a même droit à un défilé aux flambeaux pour la centième représentation.

Ce n’est pas tant la trame du récit qui est important mais la richesse des mélodies « qui semblent jaillir selon le beau constat de Camille Schneider tout naturellement d’un cœur singulièrement généreux. »

On s’est longtemps souvenu du seul refrain joué par une trompette que les radios de nos grands-parents diffusaient avec régularité « Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen,/ Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein » (Camille Schneider, 1970, 169). On le chantait beaucoup, cet air, au début du siècle dernier, nos grands-mères en étaient friandes. Mais c’est toute l’aire culturelle germanique qui se régalait de cet opéra populaire. Il fut joué des milliers de fois en Allemagne et à proximité. Gustav Mahler dirigea l’opéra en 1885 à Prague. A Strasbourg, alors allemand au sein du Kaiserreich, une trentaine de représentations sont réservées à cette œuvre entre 1889 et 1910. Sous la direction de Prasch à Strasbourg, qui en fut le chef d’orchestre de 1889 à 1892, Nessler talonne Wagner et Gounod. (Myriam Geyer, 1999, 128).

Le succès se prolongera longtemps après le décès prématuré de Nessler en 1891. Yves Killian, un de ses descendants, précise à juste titre : « Tant par les milliers de représentations en Allemagne, parfois dirigées par Arthur Nikisch, voire Karl Böhm (son premier concert), que par la voix de Hermann Prey ou la trompette prestigieuse de Walter Scholz ou encore pour être joué au 1er festival européen à Strasbourg en 1905, sur la même affiche que Mendelssohn et Schumann, en présence de Gustav Mahler et Richard Strauss, puis rejoué même en 1941-1944, sous la direction de Hans Rosbaud, le Trompeter s’inscrivait à l’Opéra de Strasbourg au même rang que Wagner, Beethoven et Mozart mais fut exclu des programmes strasbourgeois sous le régime français… (Yves Killian, N.D.B.A., 2821). Un destin bien Alsacien !

Pourtant, le livret de l’opéra n’est pas à la hauteur de l’épopée en vers de Victor Scheffel, juriste à Karlsruhe et auteur d’un livre culte, en 1854, réédité plusieurs centaines de fois depuis lors. L’histoire du modeste joueur de trompette Werner Kirchhoffer et de sa bien aimée Marguerite d’origine noble repose sur une légende locale de Säckingen. Si l’œuvre de Scheffel s’inspire à maints endroits du style satirique de Heinrich Heine, à travers un regard ironique voire critique porté sur l’époque, c’est l’atmosphère enjouée et positive, le récit tendre et poétique qui fait le charme d’un récit où des personnages savoureux et méditatifs comme le chat noir Hiddigeigei ou le lutin farouche habitant dans une caverne de la Forêt Noire encadrent l’histoire d’amour entre Marguerite et Werner.

Une Marguerite que le librettiste Rudolf Bunge, « directeur d’une usine chimique et fabricant patenté d’un cycle de tragédies bon teint », selon un contemporain, transforme en Marie, simplifiant, en outre, grossièrement quand il ne la falsifie pas, l’intrigue à tel point que Scheffel s’enfuira au deuxième acte de l’Opéra qu’il était allé voir l’année de sa création à Stuttgart, en 1884.

L’intrigue Bungienne, si j’ose dire, est plus triviale. Werner, jeune trompettiste et soldat qui vient de rentrer de la guerre de Trente ans, est invité par un ami, Conradin, à fêter la Saint Fridolin, patron de Säckingen. Sur le parvis de l’église, il s’interpose dans une altercation opposant la jeune et belle Marie, fille du baron de Schönau à des paysans mal intentionnés. Il est subjugué par Marie qui ne sera pas insensible à son charme. Malheureusement, elle est promise à Damien, fils du puissant comte de Wildenstein dont l’épouse est une mégère.

Werner, grâce son acte courageux initial, se fera embaucher comme trompette et professeur de musique par le père de Marie. L’idylle qui naît entre les jeunes gens sera brutalement interrompue quand les deux amoureux, échangeant un baiser, seront surpris par l’inévitable comtesse de Wildenstein. Werner est impitoyablement chassé. Il reviendra pourtant quand il sauvera un peu plus tard les habitants du château assiégé par des paysans révoltés. Blessé, Il est soigné par Marie et Conradin qui découvrent sur son bras une tache de naissance. Celle-ci prouve qu’il est, en réalité, le fils, autrefois enlevé, du comte et de la comtesse de Wildenstein. Werner est à présent ebenbürtig, de même rang que celui de son aimée, plus rien ne s’oppose désormais à leur union. L’édifiante et très philosophique morale de l’histoire est résumée par le chœur final :

Liebe und Trompetenblasen/ nützen zu viel guten Dingen,/ Liebe und Trompetenblasen/ selbst ein adlig Weib Erringen./ Mögen es jeden so gelingen/ Wie dem Herrn Trompeter Werner/an dem Rheine su Säckingen.

On a connu des livrets mieux rédigés, des textes plus profonds. Cela paraît bien léger à côté des textes wagnériens dont on se délectait par ailleurs. Entendre ou lire des passages tels que « Très chère, croyez-moi, personne n’embrasse aussi bien qu’une trompette » pouvait laisser perplexe des élites plus exigeantes. Il y avait incontestablement un divorce qui d’emblée s’installa entre l’enthousiasme soulevé par cet opéra populaire allemand et sa musique qui parlait aux gens et l’oreille plus sélective des critiques musicaux.

Le critique Edouard Hanslick, avait sobrement écrit : « Le plus singulier de cet opéra au succès exemplaire reste… son succès ! » Musique comme livret étaient par ses pairs voués aux gémonies : En 1915, le musicologue Edgar Istel émettait un jugement particulièrement dur selon lequel la musique de Nessler « appartenait à ce que les scènes allemandes avaient dû tolérer de plus honteux pendant des décennies »

Il est vrai que l’année 1884 n’était pas nécessairement destinée à voir l’idylle petit-bourgeoise triompher avec fracas sur les scènes allemandes. Nous nous situons un an après la mort de Wagner qui laissait un impressionnant héritage, l’année de la création de Manon de Massenet et du premier opéra de Puccini, l’année de la composition de la 7e symphonie de Bruckner et des Chants d’un compagnon errant de Mahler.

Et pourtant, le Trompeter volait de succès en succès et connaissait la consécration grâce à l’adhésion d’un large public aux anges, ravi par la beauté de mélodies simples qui exprimaient si bien sa veine populaire et sentimentale. C’est ce public-là qui fit la gloire de l’auteur et de son œuvre majeure. Pas les critiques au mieux gênées quand ils ne se pinçaient pas le nez ou se bouchaient les oreilles.

Quant aux habitués des salles de concert, public exigeant à ses heures, leurs oreilles n’étaient pas meurtries par les mélodies de Nessler ni par l’intrigue du Trompeter. Il y avait, il y a toujours, en matière musicale plusieurs demeures dans la maison du père, et le divertissement, une musique plus légère, n’était en aucun cas interdit aux oreilles du mélomane. Ils étaient tout simplement recommandés et participaient à son équilibre. Bref, cette musique devait lui faire du bien. Même à une personnalité aussi riche, contrastée, exigeante et angoissée comme Mahler qui, comme je l’ai déjà mentionné, dirigea l’opéra Der Trompeter von Säckingen à Prague en 1885.

La roche Tarpéienne

En touchant le Graal, Nessler s’étiola. Son immense succès, grisant au début, devint un boulet. Le voilà célébré, adulé même et en même temps catalogué. On attendait de lui qu’il fît désormais du Nessler, d’autres Trompeter encore mais certainement pas cette Rose de Strasbourg qu’il conçut et produisit en 1890, et qui essuya un cinglant échec et un rejet unanime des critiques et des mélomanes. Il en souffrit, il en mourut même, la même année le 28 mai 1890, il n’avait que 49 ans !

Musicalement, il avait rêvé d’autre chose. Sa composition devait être le pendant des Maîtres chanteurs de Richard Wagner. Son opéra allait célébrer le génie des lieux strasbourgeois, hommage aux pages glorieuses de l’histoire de la ville, une vaste fresque ou apparaissait Herrade de Landsberg et qui comptait, entre autres, l’épisode de la savoureuse arrivée des Zurichois à Strasbourg, en 1576, avant que leur bouillie de mil ne se refroidît. Le sanctionna-t-on parce qu’il avait eu l’aplomb de vouloir faire du Wagner qu’il admirait tant ? Il en avait probablement les qualités, mais on lui en déniait le statut. Définitivement réduit à une image d’amuseur plus que de compositeur, voué à être définitivement l’auteur du Trompeter, œuvre populaire certes — les critiques mettaient toute leur condescendance dans cet adjectif — et toujours considérée comme étant de pur divertissement.

Allons, cet amuseur ne pouvait prétendre à se hisser au niveau d’un Wagner, sa musique ne pouvait être qu’une pâle copie, sinon un vulgaire pastiche du grand maître. Pourtant lui, Victor Nessler, il avait tenu à cette œuvre, il l’avait trouvé prometteuse et fidèle à l’esprit de son maître. Il ne s’attendait vraiment pas à une telle hostilité. Il n’avait pas les moyens de rebondir psychologiquement ni l’envie probablement de rejoindre son ancien ami, Edouard Schuré, qui se perdait alors, tout en ressuscitant dans une nouvelle passion, la théosophie de son ultime mentor, Rudolf Steiner.

Il fallut qu’il mourût pour être à nouveau célébré, pour avoir à nouveau droit de cité ! Strasbourg, qui l’avait pourtant snobé, lui organisa de grandioses obsèques présidées par le maire Otto Back. Une foule énorme forma la haie au passage de son cortège. Au Temple-Neuf, la chorale chanta un chœur funèbre en français que le défunt avait remis un jour au directeur de la chorale, avec prière de le chanter à ses obsèques.

Cinq ans plus tard, la ville ne l’a toujours pas oublié. Le maire Otto Back profita de la tenue d’une grande exposition industrielle dans le parc de l’Orangerie pour inaugurer, en face du pavillon Josephine, le buste en bronze, toujours visible, que le sculpteur Alfred Marzolff, en vogue à l’époque, réalisa ; Marzolff, qui avait été le témoin anonyme d’une rencontre fortuite qui s’était déroulée quelques années auparavant quand Nessler, se promenant un jour au Herrewasser, dans la banlieue strasbourgeoise, rencontra quatre jeunes gens qui jouaient, sur leurs cors de chasse, le célèbre refrain du Trompeter von Säckingen…

Conclusion

L’histoire de notre compositeur alsacien est pour le moins contrastée. Il connut la gloire et tomba dans l’oubli. On s’est longtemps souvenu du Trompeter, on oublia qui fut son auteur. Et quand on évoquait ce dernier plus précisément, on le réduisit gaillardement à une seule œuvre voire à deux en incluant le Rattenfänger von Hameln alors que sa production musicale fut multiple. Il avait écrit d’autres opéras et des opérettes. Qui était capable de citer Dornröschen Brautfahrt, un opéra romantique daté de 1867, l’année où il produisit également l’opérette Die Hochzeitsreise ? Se souvenait-on qu’avant de connaître la notoriété, il avait travaillé comme un fou et composé sans relâche Der Nachtwächter en 1868, tout comme Am Alexander Tag, Irmingard en 1876 sur un texte de Rudolf Bunge déjà, le futur librettiste du Trompeter, Der Wilde Jäger, opéra en quatre actes sur des textes de Julius Wolff, sans oublier, bien sûr, Otto der Schutz et Die Rose von Strassburg à l’insuccès notoire ?

Il avait composé des cantates, d’innombrables Lieds pour chœur d’hommes. Il y excellait, recueillant même un surnom qui remontait au début de son séjour à Leipzig, quand on l’appelait tantôt Vogesenbär et tantôt Victor der Liederliche, en jouant sur les mots, référence à son amour des chants et sa vie de Bohême. Cette partie féconde de son œuvre mérite d’être redécouvert. Faisons confiance à nos amis musiciens pour en explorer la richesse et nous restituer son œuvre chorale telle que nos ancêtres l’entendirent et la chantèrent.

Il avait également composé deux chants consacrés à l’Alsace : An die Heimat et Abendstille. C’est peu dire qu’il était attaché à sa région natale. L’Alsace, les Vosges et Strasbourg restaient pour lui une source inépuisable d’inspiration. Sa fidélité fut elle aussi l’objet de malentendus. Durant son séjour à Leipzig, après 1870, il se dispensait chaque année, lors des fêtes patriotiques allemandes célébrant la victoire de Sedan (soit une cruelle défaite française) de diriger sa chorale. Il était resté un Français en Allemagne, ce que ses amis musiciens de Leipzig ne contestèrent jamais, respectant en lui l’Alsacien et le Français. Je rappellerai une dernière fois que Victor Nessler n’était pas un enfant du Kaiserreich, mais de la monarchie de Juillet et surtout du Second Empire.

Il eût pu faire une carrière à la Waldteufel à qui on le compare parfois à tort. Ils sont contemporains, c’est vrai. Emile est né en 1837 à Strasbourg, il est de trois ans l’aîné de Victor. Mais tout les sépare. Il a quatre ans à peine quand les parents d’Emile Waldteufel émigrent à Paris. Élève du conservatoire, il y use ses culottes d’écolier en compagnie de Jules Massenet et de Georges Bizet. Il fera une carrière essentiellement parisienne et un peu britannique comme musicien de cour, choyé par l’impératrice Eugénie, organisant les festivités et multipliant les bals aux Tuileries et à Compiègne et même un certain temps auprès de la reine Victoria d’Angleterre. Compositeur compulsif de musique de danse et de valses – la Valse les patineurs date de 1882 – qui lui ont valu le titre de Strauss viennois, Il partagea avec Nessler qu’il ne dut jamais rencontrer, un sens mélodique qui le rattachait cependant davantage à une tradition hexagonale où l’on retrouvait Gounot, Saint-Säens et Bizet. Nous ne sommes pas dans le même monde que celui de Nessler. S’il n’était né à Strasbourg, qui aurait songé à faire de Waldteufel un musicien alsacien ? Il appartient incontestablement à l’école française, même si en raison de ses origines, il sut l’enrichir et puiser aux sources inspiratrices de la musique folklorique bavaroise qu’il connaît par sa mère et au folklore de Bohême. Waldteufel, ce fut une façon d’être Alsacien, totalement dévoué à la France. Nessler ce fut l’inverse. Malgré son patriotisme et son attachement à la France qu’il partageait avec Édouard Schuré, il fut toujours considéré comme un compositeur allemand par les Français qui l’exclurent de leurs programmes après-guerre. Cela ne vous rappelle rien ? Son destin fut aussi le destin de l’Alsace et des Alsaciens, écartelés perpétuels et le plus souvent incompris. Voyez-le plus illustre d’entre eux, Albert Schweitzer ! A croire que le refrain du Trompeter était écrit pour eux :

Behüt dich Gott, es wär zu schön gewesen,

Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein…

Sources :

Camille Schneider, Victor Nessler, compositeur alsacien du Trompette de Säckingen, dans La Musique en Alsace, hier et aujourd’hui, Strasbourg, 1970.

Dictionnaire de la musique. Les hommes et leurs œuvres, Paris 1986.

Bernard Vogler, Histoire culturelle de l’Alsace, Strasbourg, 1993.

Myriam Geyer, La vie musicale à Strasbourg sous l’Empire allemand (1871-1918), Strasbourg 1999.

Yves Killian, Notice Nessler, Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne, p.2820-2821.

Gabriel Braeuner, L’Alsace au temps du Reichsland, un âge d’or culturel ?, Pontarlier, 2014.